こんにちは、やさりぃです。

このブログでは、文系だった私がどのようにして理系になり、薬学部に進学したのかを書いていきます。

今回は私の共通テスト後の話を皆さんにお伝えしたいと思います。

下記に当てはまる方は、ぜひ最後までご覧ください。

- 共通テスト後リサーチで志望校がE判定だった方

- 思っていたよりも共通テストで点が取れなかった方

- 最終的な受験校をどこにするか迷っている方

この記事を読むと、やさりぃがなぜE判定だった大学に合格したのか、共通テスト後にとるべき行動がわかります。

結論は以下の3点です。

- 中期の薬学部に合格したのは得意科目があったから

- 二次試験がすべて終わるまでいつも通りの生活リズムで過ごす

- 後悔しない選択をする

それでは先に進みましょう!

やさりぃの受験結果

まずはやさりぃの受験校とその結果を示します。以前のブログにも載せてはいるのですが、改めて掲載します。

前期試験:富山大学薬学部薬学科(第一志望)...不合格

中期試験:山陽小野田市立山口東京理科大学薬学部薬学科(第二志望)...合格

後期試験:岐阜大学工学部化学科...合格

私立大学:名城大学薬学部薬学科(第三志望)...合格

中京大学...合格

同志社大学生命医科学部医生命システム学科...補欠合格

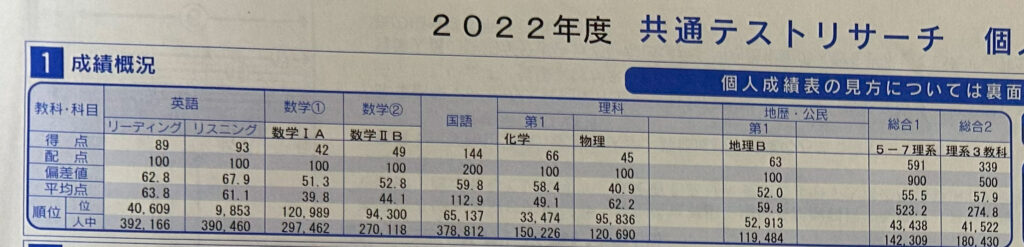

2022年度の共通テストは数学の平均点が過去最低だったことで有名ですよね。

ご覧の通り、私は数学で見事に点が取れませんでした。

周りが取れていない科目で点が取れたから受かったのではない、ということがここから分かると思います。

数学だけに目が行きがちですが、物理もすこぶる悪いというのがわかると思います。

平均点以下ですからね…これで理系を名乗っていいものかと思うほどです。(笑)

ただ、英語はもともと得意だったので、本番でも無事9割取れました。

これが唯一の救いでした。得意科目、特に英語は裏切らないというのが証明された気がしました。

前期:富山大学薬学部に落ちた要因

共通テスト後リサーチでは、前期富山大学薬学部薬学科はE判定でした。

それでも受験した理由は後ほど話します。

ここでは富山大学に受からなかった要因を話していきます。考えられるものは以下の2つです。

- 演習量が足りなかった

- 試験科目に突出した得意科目がなかった

この二つに尽きると思います。

圧倒的に、演習量が足りていなかったのは間違いないと思います。

試験科目は数学・物理・化学の3科目。

試験本番、正直手も足も出ずまったく解けた気はしませんでした。

なんとか時間いっぱい考えられるところまでは考えて解答用紙を埋めましたが、

自信をもって答えられたのはおそらく化学だけだと思います。

「演習量が足りていなかった」というのは共通テスト後の話ではありません。

高校3年間を通してです。

私は物理を独学で挑んだので、圧倒的に物理にかけている時間は少なく、

演習を十分にしないまま本番を迎えてしまいました。

基礎問題精講を1周したかしていないか….

これで足りるわけがないです。ましてや苦手な教科であれば。

というわけで、富山大学は落ちました。当然の結果だと思います。

中期:山口東京理科大学薬学部に合格した要因

前期と同じく、共通テスト後リサーチでは山口東京理科大学もE判定でした。

同じ判定だったにもかかわらずなぜ中期は受かったのか。考えられる要因は次の通りです。

- 英語で高得点を取れたから

- 前期に受かった人たちが抜けたから

ここで皆さんに伝えたいことは一つです。

得意科目には頼りましょう!素直に得意科目がある大学を選んだ方が合格確率は上がります。

私は英語が大得意だったので、試験本番もわりと余裕で問題を解いていた気がします。

英語はできる、できたという安心感は試験本番の大きな支えになっていました。

なので、くどいようですが、得意科目には頼りましょう!

合格した要因の2つ目は、中期日程だったことです。

薬学部の中期日程を受験するのは、医学部志望の人と薬学部志望の人の両方です。

そのため、前期の薬学部の志願者に比べると、そもそも志願者数が多く、ハイレベルな人も多いです。

その代わり、前期で受かった人は中期の合格者からは外れるため、

上位層がごっそり抜けて、判定の予想よりも合格しやすくなると思います。

なので同じE 判定でも、前期よりも中期のほうが圧倒的に受かりやすいと思います。

得意科目を使って下剋上してみせましょう!

共通テスト後は普段通りの生活を

ここからは、逆転合格するための二次試験までの過ごし方について話します。

二次試験までの期間、意識してほしいことは次の通りです。

- いつも通りの生活リズムで過ごす

- すぐに質問ができる環境で勉強する

- とにかく演習を積む

- 受験校を決めるのに時間をかけすぎない

- 私立、前期の試験が終わっても気を抜かない

最も大切なのは、生活リズムを変えないことです。

学校の授業がある想定の時間に起床し、家を出て、学校に向かい、勉強する・・・

このリズムを継続することをお勧めします。

理由は、精神を安定させるためです。

ただでさえ受験で追い込まれているのだから、生活リズムの崩れからくる精神的なストレスは、極力減らしたほうがいいと思います。

共テの結果が悪かったから「睡眠時間を削って勉強する」「ご飯を食べない」「ずっと家で一人で勉強する」

これは体にも精神的にも大きな負担を与えます。

本番で実力を発揮するためにも、いつも通りの生活リズムで過ごしてください。

2つ目、勉強するときはすぐに質問ができる環境を選んでください。

私の場合は学校でしたが、塾でも構いません。

とにかく家を出て、わからないところをすぐに解決してくれる人がいるところで勉強しましょう。

二次試験までは時間との勝負です。悩んでいる時間はありません。

自分が起きている時間をいかに効率よく過ごすかが大切になってきます。

3つ目はとにかく演習を積むことです。

これは私が足りていなかったことなので強く言っておきます。

演習を積まないと合格できません。かけた時間がどれだけ多くても、演習量が足りないと受かりません。

これまでの3年間で、演習量が足りていないと思う科目があるならば、ひたすら解いてください。

4つ目は受験校を決めるのに長い時間をかけすぎないことです。

理由は簡単です。時間がもったいないからです。

長くて1日~2日までです。私はリサーチが返ってきたその日に2人の先生と話して決めました。

受験校はスパッと決めて、それに向けた勉強と演習をしましょう。

悩んでいる間も、あなたのライバルはみんな勉強しています。

5つ目は、私立の受験、前期の試験が終わった後も気を抜かないことです。

気を抜いた瞬間に、周りとの差が開いてしまいます。

また、体調を崩す可能性が高くなります。

第一志望の大学の合格通知が来るまでは、気を抜かずに勉強し続けましょう。

最後まで粘り続け、そのあと自分をほめたたえてあげてください。

やさりぃが受験校を変えなかった理由:例年通りではなかったから

ここからは、前期と中期ともにE判定だったやさりぃがなぜ志望校を変えなかったのかについて話します。

理由は主に以下の2つです。

- 数学の平均点が過去最低で、判定があてにならないと言われたから

- 物理をあきらめたくなかったから

私が共通テストを受けた年は、数学のおかげでみんな荒れていました。

例年通りでないから判定があてにならない、不安がって志望校を落とす人が続出するかもしれない、

というのが私の高校の先生の意見でした。

それを聞いた私は、「何が起こるかわからないなら突っ込んでしまおう」と思いました。

一方で、そんな危険な橋を渡らずに合格する確率が高いところも提案されました。

覚えているのは北海道大学の理系一括だけですが…

確かに大学の知名度は高く偏差値もいい。

しかし薬学部に直接入れるわけではない。

私は薬学部志望と決まっていたので、最初から薬学部に入れる大学を選びたかったのです。

というわけで北大の受験はしませんでした。後悔はしていません。

もう一つの大きな理由は、物理をあきらめたくなかったからです。

私は物理の授業をとらずに、高校の先生に個別で教えてもらっていました。

共通テストの物理でまったく点数が取れなかったのが悔しく、当時の私は先生に申し訳ないという気持ちでいっぱいでした。

その申し訳なさは、謝ることではなく、物理を使って試験に合格することで解消すべきだと思い、

第一志望であり試験科目に物理がある、富山大学の薬学部を受験校に決めました。

言うなれば、意地と根性で決めたという感じですね(笑)

ちなみに中期を山口東京理科大学の薬学部にした理由は、

中期日程がある薬学部の中では一番合格する確率が高いと思ったからです。

また、二次試験の英語の配点がそれなりに高かったのも理由の一つです。

受験校の決め方:最後は自分で選択する

やさりぃは志望校判定がEだったにもかかわらず受験校を変えませんでしたが

これを全員に勧めているわけではありません。

その年の状況や、個人の実力は人によって異なるからです。

E判定で受かったとはいえ、当時のプレッシャーはとてつもなく大きかったし

周りがA判定だった大学を受験して、前期で合格しているのを見たときは心が揺らぎました。

そんな時、自分を支えるのは「自分が選択した道だ」という事実です。

先生や親に言われるがままに受験校を選ぶと、「やっぱりあの大学にしておけばよかった」などど

後悔する可能性が高くなってしまいます。

「自分で選んだ道は最後まで責任をもって走り切る」

これを肝に銘じて二次試験までやり切ってください。

そうすれば、たとえ第一志望校に合格しなくても、納得する大学生活が送れるはずです。

私がそうでしたから。

まとめ

今回は、やさりぃの共通テスト後についてお話ししました。

次回は時を戻して、やさりぃの勉強法と高校でお世話になった大切な先生との出会いについてです。

それでは、今日はこの辺りで。

コメント